文:中島晴矢

写真:皆藤将、松尾宇人

「ギグメンタ」はオルタナティヴな芸術表現の坩堝である美学校が例年行っているアートプログラムだ。東京のギャラリーや劇場、そして神保町は美学校を舞台に、様々な展示やイヴェントが催される。今年度の「美学校・ギグメンタ2016」でも、展覧会・ライブ・レクチャー・公演など全11企画が開催された。中野テルプシコールでの舞台公演「無体」や、恵比寿リキッドルームKATAにおけるライブ「構造」など、多くの魅力的な「GIG」が「DOCUMENT」されたが、本稿では特に、同プログラム内で開かれた6つの展覧会をレビューしていく。

前田菜々美の企画「YOTSUYA BEDROOM」(The Artcomplex Center of Tokyo)は、6人の若手作家が参加するグループ展だ。顔全面を覆う前髪が印象的な前田が、絶えずパフォーマンスを行っていることによって、ギャラリーは生き生きとした空間へと変容していた。

中央にはベッドが置かれている。そこで、パジャマ姿の前田は、時に横たわったり、腰掛けたり、飛び跳ねたりしている。さらにベッドから飛び出して、まるで自分の部屋のように辺りをうろつく。そして、ふいに部屋の電気をパチリと消すのである。しばらく経つと、ふと思い立ったようにまた電気をつける。この断続的に繰り返される「点灯」と「消灯」が、並べられた作品の存在を動的に浮かび上がらせるのだ。

- 点灯時

- 消灯時

たとえば、浦元広美の《paradice in the socks》では、ハンガーに部屋干しされた靴下がかかっている。それは言うまでもなく日常の裡にあるが、消灯時、その先端に仄かな灯りが認められる。近づいて靴下の穴空きを覗けば、そこには、作家自身が演じる少女の映像が忍び込んでいた。夜半、子供たちの夢のなかで飛び立つティンカーベルのように、彼女はベッドルームの光景に幻想的な異化を生じさせている。

また立岩有美子は、壁面いっぱいに種々の額縁からなるドゥローイングを展開させていたが、明かりが消えると、そのなかに紛れたひとつのモニターに視点が絞られることになる。ヴィト・アコンチの《centers》を下敷きにしたという映像《go-between》は、鏡面の中で幾重にも反射した蝋燭を映し出すのみだ。ここには、昼と夜の鮮やかなコントラストが表れてもいた。

あるいは廣瀬祥大の樹洞じみたボックスは、その内部に貼られた多様な生物たちの写真を備えられた懐中電灯によって窃視するという、光量の変化を前提としたつくりだったし、長田雛子のヴィデオ《無意識のフィクション》は、目が覚めてすぐにベッド上で夢に見た出来事を物語るという、現実と夢想の中間領域を言語化する試みであった。

このように明暗の反転の狭間で、作家各々のアプローチが光彩を放っていたと言えよう。

- 浦元広美《paradice in the socks》

- 立岩有美子《go-between》

- 廣瀬祥大

- 長田雛子《無意識のフィクション》

日暮里のギャラリー「HIGURE 17-15 cas」にて、新進の若手キュレーター青木彬が手掛けた展示が、小田島等とひらのりょうの二人展「UTOPIA!!」である。「ユートピア」を、〈ここではないどこか〉にあるものではなく、〈いま・ここ〉にあるものと読み替えることで、新たな理想郷のイメージが提示されていた。

1階には、陽気な南国風の空間が演出されている。軽妙なペインティングが壁全体に施され、椰子の木やソファがそこここに配される。そして二作家によるPOPなキャラクターたちが、キャンバス、シルク、アニメーションと、メディアを横断しながら所狭しと乱舞する。そこに溢れているのは、色彩や筆跡の、開放的で自由な心地よさである。

2階に設置されていたのは、ゴッドスコーピオンのディレクションによるVR《YOUとHERE》だ。ヘッドマウントディスプレイを装着した眼前に広がるのは、そこを巨大なビルディングへと拡張させた仮想現実である。1階の展示を踏まえたその空想的建築は、地上に高く、地下に深く伸び、周囲には大海原や大森林、宇宙空間が混沌として広がっている。階層ごとのフロアでは、件のキャラたちが終わりなきパーティを続けていた。

そう、「ユートピア」は、アートを媒介にどこにだって現れ得ると青木は言うのだ。たとえば「UTOPIA!!」という展示を見る「あなた」(YOU)がいて、日暮里の「HIGURE」という「ここ」(HERE)があれば。

- 1階

- 2階

同スペース、同キュレーターにより連続して行われたのが、「この都市で目が覚めて」である。青木が次に企てたのは都市論だ。林立するビル群や交通網は言うまでもなく、そこを行き交う人間や張り巡らされた情報網をも「新しい自然」と眼差している。

とはいえ、ギャラリーに一歩踏み込んで目に飛び込んでくるのは、OJUNによるペインティングのシリーズ《山の人生》だ。力強い筆致で描かれた荒々しくも雄大な山々が、この都市における真の下部構造(インフラ)を前景化させる。それによってむしろ、大地の上に立っている「この都市」の輪郭がよりくっきりと逆照射されるのだ。

- 1階

- OJUN《山の人生》シリーズ

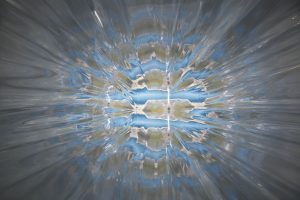

そこから2階にまで管のように伸びた立方体の正体を探ろうと階段を上がると、藤元明の《water vein》があった。「HIGURE」独特の、ポッカリと四角く空いた床面に設えられた数メートルに及ぶ洞穴を覗き込むと、飛行機や車で移動しながら撮影された空や都市の風景が、四方を囲むアルミ板によって乱反射して、サイケデリックなビジュアルを生み出している。眩暈を起こしそうになって目を転じれば、久野彩子による繊細な金属片がコネクトされた、地図のような彫刻郡が壁面を這っていた。これらによって観客の視点は急上昇し、都市が遠景として、鳥瞰図的に見渡されることになる。

そんな都市空間で、菊地良太は奇妙な遊戯に興じている。写真の中で彼は、電灯や鉄橋、建造物の上にクライミングして、その頂上で孤独に佇んでいるのだ。あるいはギャラリーの床に寝転んで、手足をジタバタさせた痕跡をゴムチップに残してもいた。菊地はあくまで都市を等身大で捉え、身体感覚で把握しているのである。

斯様に「この都市」は多視点的に捉えられていた。この展示を契機として、鑑賞者それぞれの「目が覚め」たとき、異なる相貌をもった風景が、「新しい自然」として立ちあらわれるであろう。

- 2階

- 藤元明《water vein》

- 久野彩子《route》

- 菊地良太《line》

若いアーティストたちの新たなハブである阿佐ヶ谷のTAV GALLERYにて、新興のアーティスト・グループMESが仕掛けたのが「MAYDAY」である。遭難信号と祝日をかけたタイトルに顕著なように、展示全体が挑発的な祝祭性を宿したインスタレーションとなっていた。

特筆すべきは、TAVのホワイトキューブをクラブ的空間に変貌させたことだ。入り口の扉を開けると、心音をサンプリングしたというビートが低音を響かせている。その中で、黒に統一された電飾看板、ガードフェンス、土嚢などが積み上げられ、モルタルが詰め込まれ切断されたドラム缶が転がって、インダストリアルな強度を宿していた。また、それらを縫うように敷かれたプラレールには、男根と女陰を模した列車が走り、壁には胎児のエコー写真が貼られている。自分たちを出生できなかった胎児になぞらえていると言う。

このように、性的モチーフも含めて、いびつな憤りを孕んだこの展示には、昨今の世界やアートに対するやり場のない怒り、一方で己自身や自分たちの世代に対する絶望などがないまぜとなった、むき出しの感情が溢れていた。そして、それら全てを内破する欲求に満ち満ちていたのは間違いない。

- MAYDAY

- MAYDAY

原宿のスペースBLOCK HOUSEで開かれたのが、共に美学校の講師を務める、松蔭浩之と田中偉一郎の二人展「怪獣」だ。図らずも「ゴジラ」ブームと同期する形で開かれた本展は、キュレーターの羽吹理美によれば、「怪獣における現代美術性」と「現代美術における怪獣性」のオーバーラップを企図しているという。なるほど多角的に解釈し得る「怪獣」の定義は、筆者の手に余るためここではひとまず措くとして、しかしこの展示の作品群を見れば、ある〈現代美術=怪獣〉像が、帰納的に浮かび上がってくる。

まず、建物の外観から、アスファルトの地面を拳で割っている風の、田中による《ストリート・デストロイヤー》バナーがデカデカと垂れ下がっている。踊り場には「芸術に注意!!」などと書かれた《芸術のぼり》が風にはためき、上方には「仮面の忍者 赤影」を想起させる松蔭の凧《KAGE》があがる。のっけから有無を言わせぬ〈巨大さ〉を見せつけられるままに階下へ赴けば、一転、そこには人間的視点から等身大に捉えた怪獣的なるものが見え隠れしていた。

- 外観

- 外観

DMイメージで二人が着用している赤いダウンが、ふたつ向き合うことで独特の造形をなしているのが《水沢ダウン》だ。端的に言って〈怖い〉。極めてミニマルに、レディメイドで組み合わされただけのそのオブジェは、巨神兵やエヴァ零号機にも似て、超人的な身体性を宿している。ダウンが見下ろす(!)床面には、星型のプラネット《青い星》(松蔭)が、「地球の自転と逆に」回っており、ここにきてギャラリーは擬似的な宇宙空間のスケールを有することになる。その中で松蔭は、《ECHO》において、しかしひとりの紛うこと無き人間として、生身の肉体を晒していた。展示されていたのは、2002年に行われたパフォーマンス「ECHO」の、本展期間中に行われた再演の記録と痕跡である。ひたすらビンを割り続けるというパフォーマンスゆえ、円形のミラーを囲うように散らばった無数の硝子片からも瞭然なように、そこには〈破壊の美しさ〉が張りつめている。その純粋な暴力性は怪獣的と言って過言ではない。しかし松蔭はその最中、跳ね返った鋭利な破片によって顔を負傷するのである。多量の出血、そしてパフォーマンスの中断へ―――その一連の流れから、超人ならざる人間の、身体の有限な脆さが露になると同時に、怪獣という〈超越的存在〉が、逆説的に炙り出されたのではなかったか。

一方で田中は、別の仕方で怪獣をおびき寄せる。《海獣釣り》は、過剰に大きい浮子や釣り針、数十ものルアーが付いた仕掛けで、田中自身が釣りをする映像インスタレーションだ。餌にカボチャをつけてロッドをぶんぶんと振り回す、そのあまりの馬鹿馬鹿しさに吹き出すことを禁じ得ないが、ふと「もし本当に海獣が掛かってしまったら?」という疑念が頭をよぎれば、途端に背筋が寒くなる。たとえばゴジラが姿を現すのはいつも、海からだった。《ECHO》が身体によって怪獣を想起させたように、《海獣釣り》もまた、怪(海)獣が不在であることによってむしろ、ありありとその在を示唆している。そもそも空想上の生物とは、姿形が視えないことでより、神に対するがごとき〈畏れ〉を喚起するものである。陸上と海中を繋ぐ釣り糸を一条の媒介として想像されるその〈幻想性〉こそが、描かないことで描かれた、田中の怪獣なのだった。

- 松蔭浩之《ECHO》、《青い星》

- 《水沢ダウン》

- 田中偉一郎《海獣釣り》

- 田中偉一郎《海獣釣り》

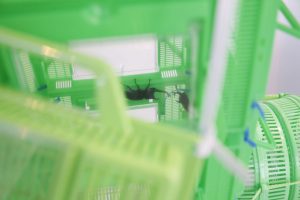

外付階段を昇って4階にあがると、見晴らしの良い原宿の街に、いよいよ怪獣たちが姿を現す。《大空獣 レジラ》(松蔭)と《虫かごロボ》(田中)だ。前者は、スーパーやコンビニのレジ袋が集積し、ひとつの生命体となって蠢動する長い尾を引きずる二足歩行の怪獣である。それに対峙して宙に浮く後者は、緑色の虫かごが連結・合体した夏休みのヒーローとしてのロボットだ。特撮さながらのそのジオラマ的風景は、必然的に映画的物語性を帯びている。

言うまでもなく《レジラ》は、「ゴジラ」シリーズの「ヘドラ」を下敷きとしていた。むろん「ヘドラ」は、ヘドロの堆積によって産まれた、1970年代初頭の社会問題=公害を象徴する怪獣である。人間のエゴが産み出してしまった化物という、怪獣の本質的なエレメントを正統に引き継ぎながら、現代版にアップデートされた美術作品だ。そこには、公害とは言わないまでも、高度消費社会の排泄物としてのレジ袋に対する、松蔭の美学的な嫌悪と素材への同情が共存していた。であるがゆえにこそ、〈復讐〉に燃えた怪物であると同時に、どこか可哀想な、〈物悲しい〉表情を湛えているのだ。

翻って《虫かごロボ》は、明らかに正義の味方である。とはいえ、その虫かご内に囚われ、瀕死か、あるいは既に他界した数多のカブトムシは、大々的に喧伝される正義の下で、生活の場を壊され、虫ケラのように踏みつぶされてゆく市井の人々をイメージさせもする。多くの犠牲の上に立って、それでもなお、ヒーローは怪獣にたち向かうしかない。その〈哀愁〉もまた、怪獣を囲繞する感性のなかに置かれているのだ。

〈巨大〉、〈恐怖〉、〈破壊〉、〈超越〉、〈畏れ〉、〈幻想〉、〈復讐〉、〈哀愁〉……このようなタームが出揃ったところで、観者の目蓋にくっきりとした輪郭を伴った怪獣が召還されるのは自明だろう。何よりそれを可能にしたのが現代美術の怪獣的面白さにあったことは、言を俟たない。

- 4階

- 松蔭浩之《大空獣 レジラ》

- 松蔭浩之《大空獣 レジラ》

- 田中偉一郎《虫かごロボ》

- 田中偉一郎《虫かごロボ》

ギグメンタの最後を飾ったのは、青梅のオルタナティヴなアートスペース「モデルルーム」による企画「多世界」だ。神田の歴史ある建造物内の文房堂ギャラリーにて、画一化されていく現代社会に対し、タイトル通り「ここではない「別の場所」を思いやる」ことが目論まれていた。

展示のメイン・ビジュアルも務める高石晃のドゥローイングが提示する「別の場所」は、まず、行き場無き密室である。主要なモチーフとして描かれる階段は、インクの不穏さの中に紛れ、どこまでも続いてゆく。この情報に溢れた社会で、個の内面の深淵を見つめ直すことを、それはひっそりと問いかけている。

そしてギャラリーの窓を大胆に活用した太田遼の《団欒 4階 モスキート》は、ビニール膜をたった一枚介することで、文房堂備え付けの伝統的な椅子と机に建築的に介入し、別様な対話のスペースを生成させていた。またウィル・ロビンソンは、プロジェクターを搭載した自転車で、市街の住宅を覆う建設中のシートに、草原や山々の映像を投影して回る。共に日常を「別の場所」へと読み替える試みだ。

一方、阪中隆文はどこかへ逃走しようと足掻いていた。積み上がったブラウン管テレビに写された、垂れ下がるロープに必死に掴まり上昇を目指すその様は、いつ断たれてしまうか分からない蜘蛛の糸のようで、むしろ今生の息苦しさを露呈させる。逆に山内祥太の実写とCGが織りなす映像は、飛翔する食パン(!)を軸として、世界各地の現実とサイバースペースを、ゲーム的視点で軽々と行き来していたのだった。

このように、文房堂には「多世界」へと通ずる穴が所々に穿たれていた。それはまた、ギグメンタ、あるいはアート自体が含有している、この世界のほころび・裂け目から、異なる世界を見澄ますような経験であったに相違ない。

- 高石晃(撮影:松尾宇人)

- 太田遼《団欒 4階 モスキート》(撮影:松尾宇人)

- ウィル・ロビンソン《SPACE IMMEMORIAL》(撮影:松尾宇人)

- 阪中隆文《古典的逃走》(撮影:松尾宇人)

- 左:高石晃 右:山内祥太《FLYING BREAD》(撮影:松尾宇人)